JSPO-ATの新カリキュラムの実技確認テストはどのような内容になるの?

今回は、実技確認テストの内容について紹介していきます。なお、人伝の情報ですのでご了承ください。

わーい!

JSPO-ATの新カリキュラムの試験方式

新カリキュラムの試験については過去の記事で紹介していますので参考にしてください。

実技確認テストは学内で卒業前に行われる

新カリキュラムの実技確認テストは、免除適応コース承認校(大学や専門学校などの学内)で、在学中に行われます。

今のところ、卒業までの間であれば何度も受験可能とされています。

実技確認テストの概要

実技確認テストの概要について紹介していきます。

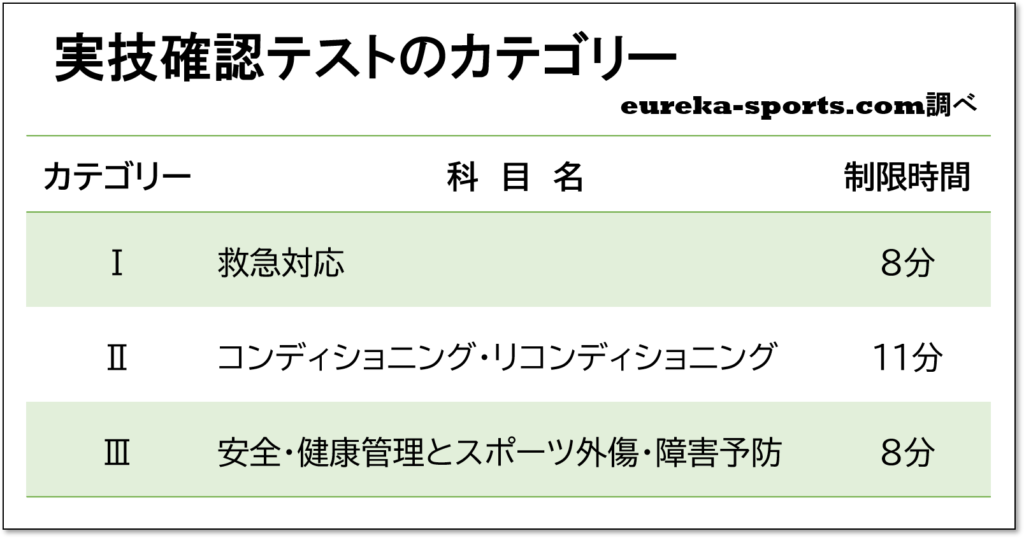

実技確認テストは3カテゴリー

実技確認テストは現行の実技試験と同じく3カテゴリーからなっています。

現行カリキュラムとの違いは、科目名が若干変更されたのみで、制限時間に変更はありません。

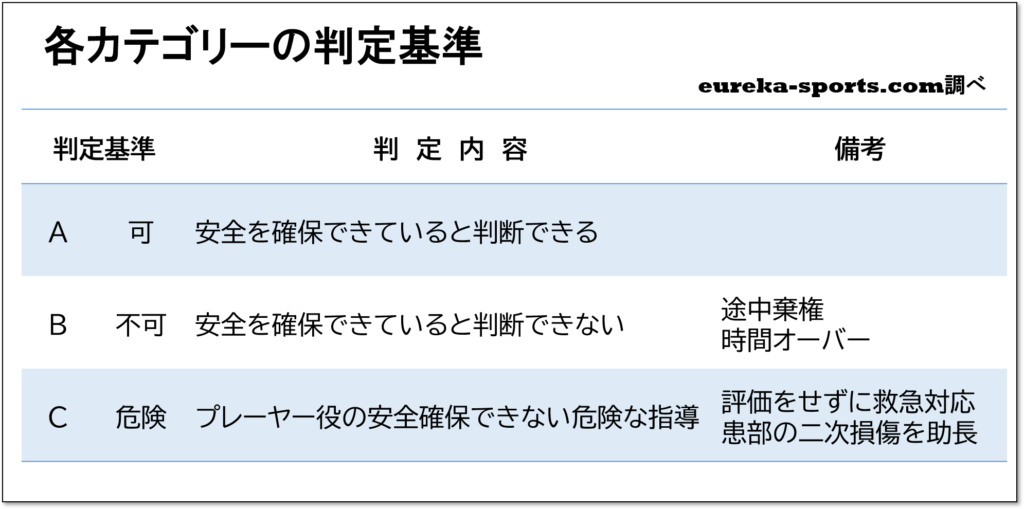

各カテゴリーの判定基準

実技確認テストは各カテゴリーにおいて、下記の3段階の判定基準をもって評価されます。

プレーヤーの安全を確保できていることが判定基準となっています。

試験中の途中棄権や時間をオーバーしてしまった場合はB判定です。

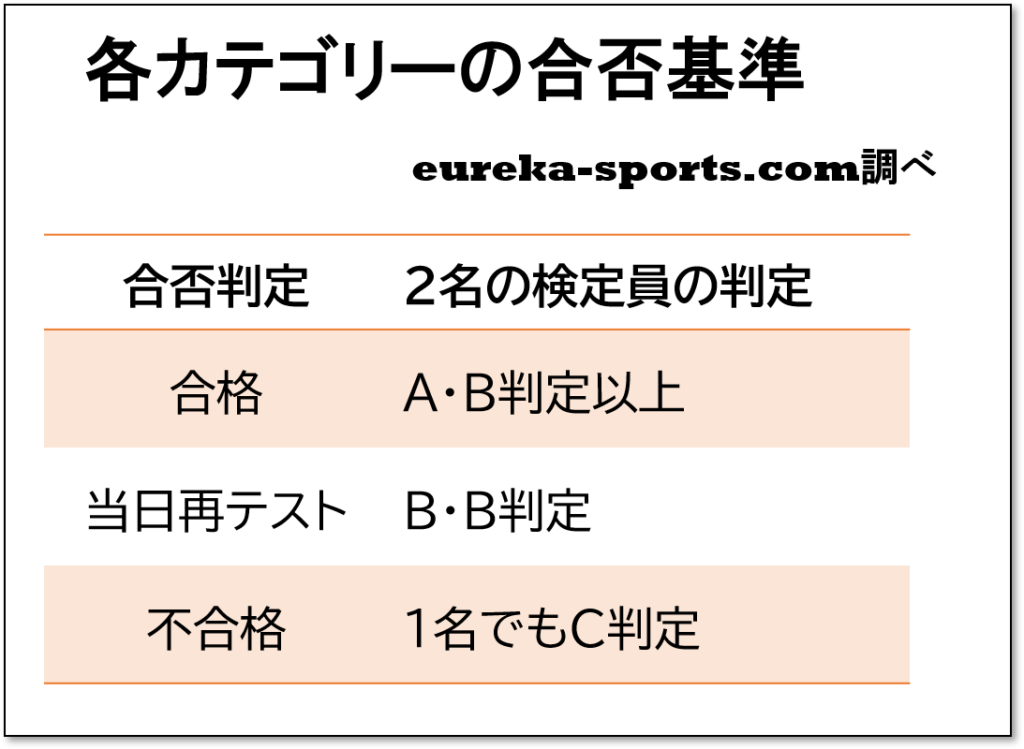

各カテゴリーの合格基準

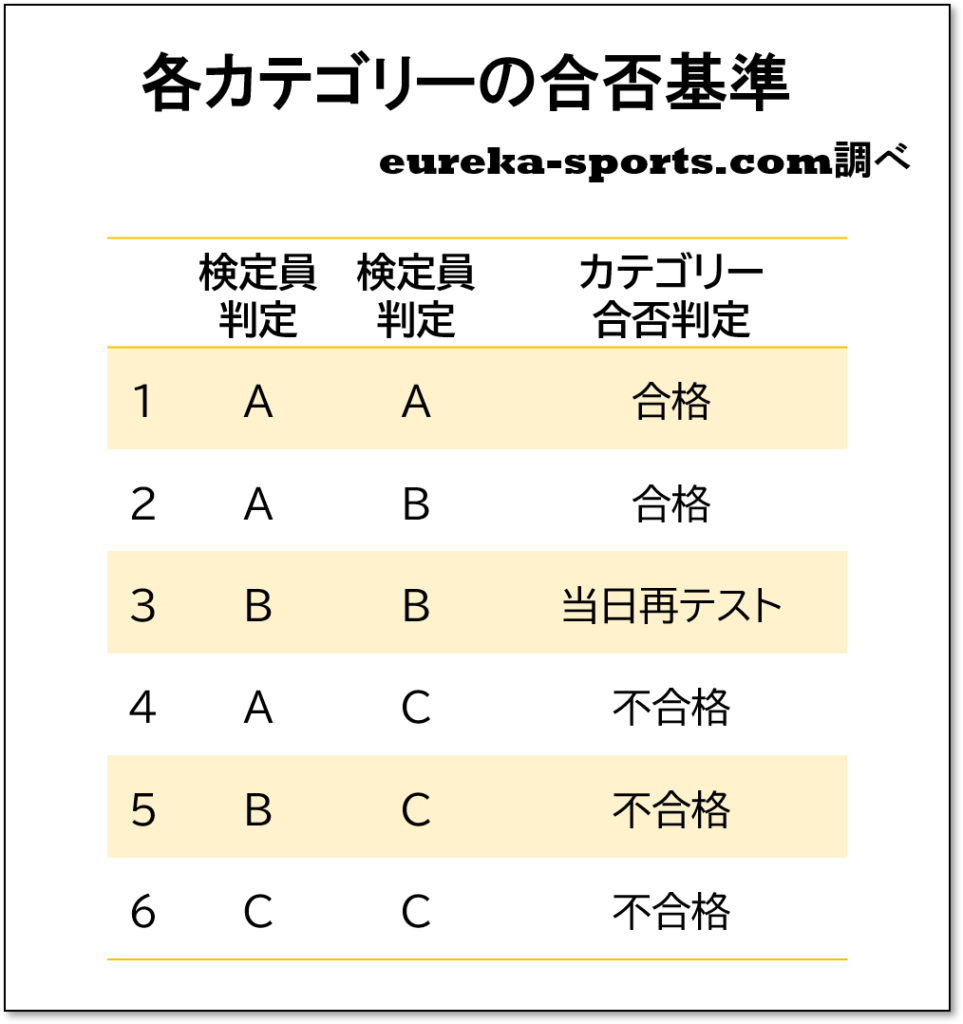

各カテゴリーにおいての合格基準をまとめると下記の通りになっています。

検定員の判定によって6つのケースに分かれます。具体例は下記の通りです。

不合格者は?

3カテゴリーすべてに合格した場合は実技確認テストが合格となります。

不合格者には個別の詳細なフィードバックはされず、合否判定のみ伝えられるようです。

なお、不合格者が再受験する場合は、不合格となったカテゴリーのみ再受験となります。

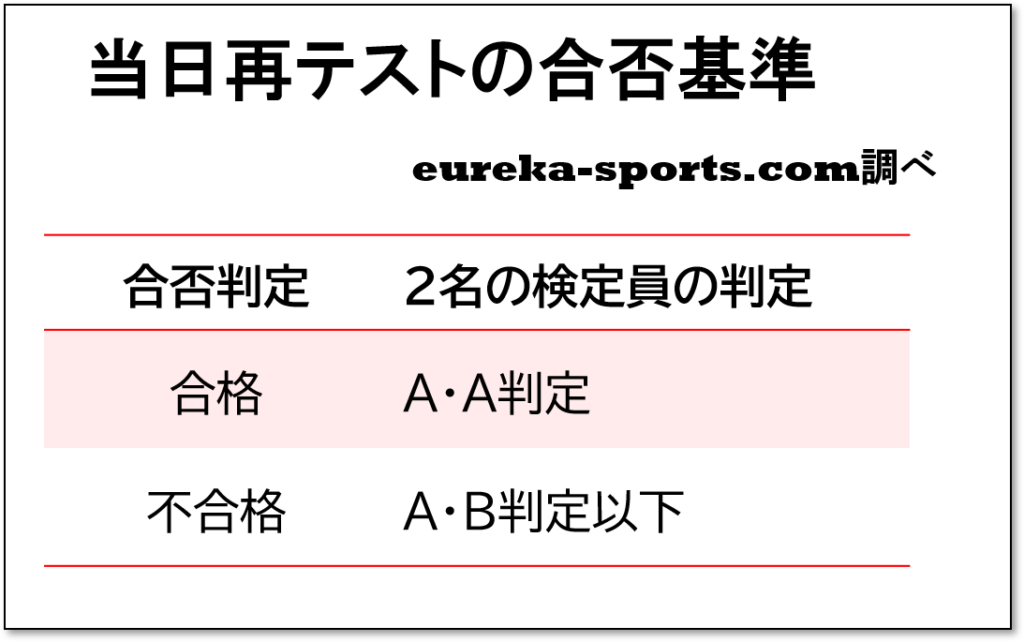

当日再テストがある

1度目の試験でB・B判定で不合格となった場合はそのカテゴリーに限り、当日再テストに臨むことができます。

当日再テストは、当日再テスト用の問題が用意されているため、1度目の受験時と出題内容は異なるようです。

カテゴリーⅠ 救急対応

出題パターン

カテゴリーⅠ救急対応の出題例は下記の通りです。

サッカープレーヤーが試合中に相手と競り合ってジャンプヘッドをして着地した際に、右足で相手の足を踏み、右足関節に強い痛みが走って倒れた。

レフリーからチームのアスレティックトレーナーが呼ばれた。

この選手の症状を簡潔に評価し、その場から安全に搬送した上で医療機関に引き継ぐまでの最適な救急対応をせよ。

上記の形式で出題文として出題されます。

もちろん、競技名、受傷動作、部位等は様々なものに変えられて出題されます。

プレーヤー役への指示

プレーヤー役には事前に下記のような指示がされているようです。

・受け答えの可否

・自力歩行の可否

・補助があった場合の歩行の可否

・部位(足関節外果周辺等)

・疼痛(疼痛の程度、圧痛、しびれ、叩打痛等)

・変形の有無(通常は変形なし)

・増悪要因(荷重で痛い、特定方向に動かすと痛い等)

・患部以外の状態

モデルとコミュニケーションを取りながら、最適な救急対応を行っていきます。

評価のポイント

カテゴリーⅠの評価のポイントは下記の通りです。

①JSPO-ATの役割・業務範囲の理解

→法令遵守・リスク管理・インフォームドコンセント

②外傷・障害等に関する知識に基づいた対応

→病態・医学的留意事項・救急対応の意義

③初期評価・病態評価

→適切な初期評価・適切な病態評価

④症状に合わせた救急対応

→適切な物品の選択・使用

⑤医療機関に繋ぐための適切な対応

→外傷・障害、対象者に合わせた適切な搬送

本サイト調べですが、現行カリキュラムでの試験との違いは下記の通りではないかと予想しています。

・フィールド上での受傷により搬送または移動を行う対応がある

・プレーヤー役が受け答えできないケースがある

・患部の二次損傷を助長する行為はNG(整形外科テスト法がNGのケースもある)

・医療機関に繋ぐことが大前提(現場で様子を見るようなケースがない)

カテゴリーⅡ コンディショニング・リコンディショニング

コンディショニングとリコンディショニングに分かれており、そのどちらか1問が出題されます。

コンディショニングの出題パターン

コンディショニングは、パフォーマンス向上や外傷・障害予防に対する実技指導が、評価を踏まえて指導できるかを判定されるようです。

野球(投手)選手、現在問題なくプレーをしているが、シーズンに向けてコーチから投球障害肩の予防のための肩関節のエクササイズ指導の依頼があった。

この選手の現状に合わせた肩関節周囲筋の向上に向けたエクササイズ指導をせよ。

なお、プログラム実施に先立ち、肩関節周囲筋の筋力を簡潔に評価してから実施すること。

上記のように詳細な文章で出題されます。

競技や時期など、様々なシチュエーションに変更されて出題されるようです。

・既往歴の有無

・可動域制限の有無

・筋力低下の有無(MMTレベル)

・その他の身体的不具合

指導内容については下記のパターンから出題されるようです。

・可動域拡大のエクササイズ

・方向転換に関するエクササイズ

・バランスエクササイズ

・筋力トレーニングに関するエクササイズ

・ジャンプ力向上のためのエクササイズ

リコンディショニングの出題パターン

リコンディショニングは、機能低下はあるが、痛みなく練習参加している者への実技指導を評価を踏まえて指導できるかを判定されるようです。

プレーヤーがプレーに支障をきたしている要因に関する身体機能を評価する必要があるようです。

・動作改善のための実技指導

・タックル動作改善のための実技指導

・筋力改善のための実技指導

・柔軟性改善のための実技指導

なお、現行カリキュラムの実技試験、カテゴリーⅡのアスレティックリハビリテーションについては下記を参考にしてください。

評価のポイント

カテゴリーⅡの評価のポイントは下記の通りです。

①評価実技能力

→コンディショニング・リコンディショニング処方に必要な機能評価のスキル

②プログラム作成能力

→傷害特性・競技特性・フィットネスレベルにあわせたプログラム作成

※プログラムとは複数のエクササイズメニューで構成されているもの

③エクササイズ指導能力

→エクササイズの適切な実技指導

④説明・コミュニケーション能力

→評価、エクササイズ指導及びリスク管理における必要なコミュニケーション

⑤リスク管理能力

→傷害特性、競技特性、フィットネスレベルを考慮した症状増悪や二次損傷のリスク回避

本サイト調べですが、現行カリキュラムでの試験との違いは下記の通りではないかと予想しています。

下記のプレーヤーに対するエクササイズ指導がある

・練習は継続している

・スポーツ外傷・障害の既往歴がない

・身体的な不具合を感じている、またはない

・パフォーマンス向上を目的としている

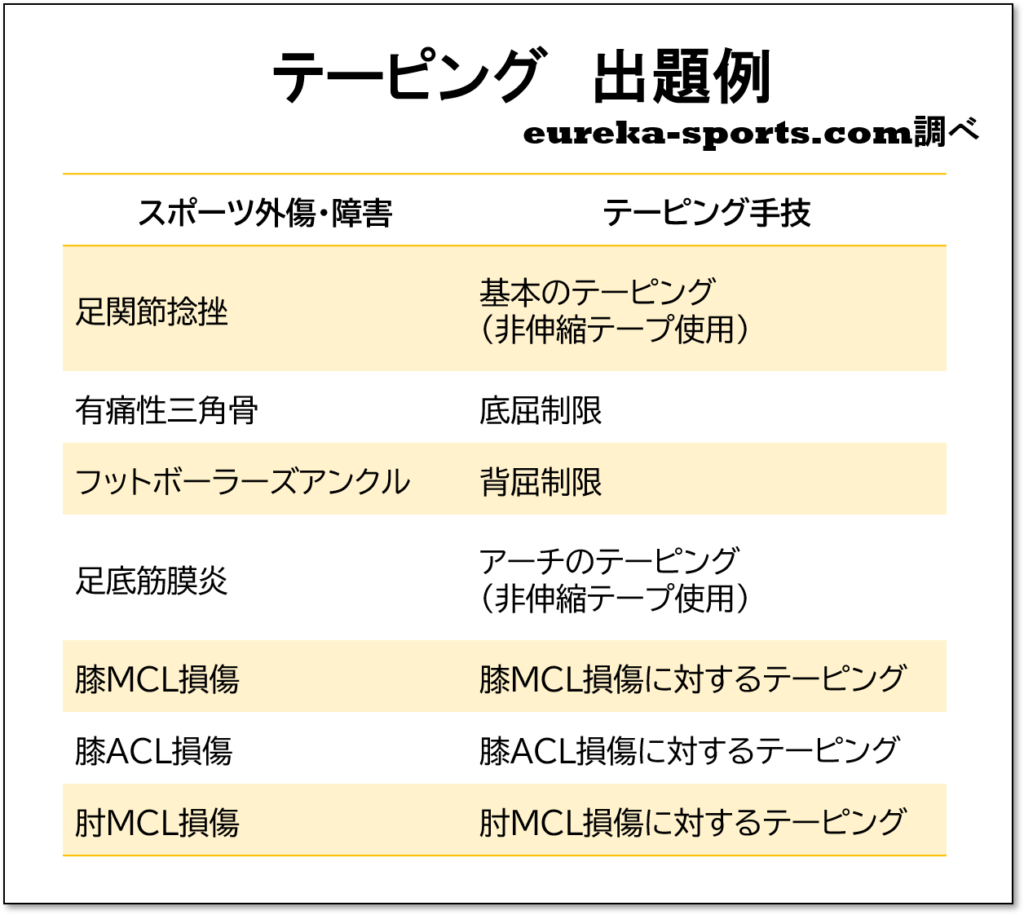

カテゴリーⅢ テーピング

テーピングの出題例は下記の通りです。

右足関節捻挫(外側型)と診断された選手に対し、再発予防のためのテーピングを、非伸縮テープを用いて実施せよ。

但し、アンダーラップを使用して実施すること。

*実技実施前の機能評価と実技実施後の効果判定をする必要はない。

*競技者モデルに競技名や受傷時期を尋ねる必要もない。

出題文は、スポーツ外傷・障害名で出題されるようです。

アンダーラップの使用、テーピング後の効果検証、受傷機転等の問診をしなくてよいことが明記されています。

現行カリキュラムの過去の出題例は下記の通りです。

評価のポイント

テーピングの評価のポイントは下記の通りです。

①外傷・障害の理解とテーピングの種類・手技の選択

②ポジショニングの適切さ

→プレーヤーの姿勢の配慮、リスクの配慮、巻く側の姿勢

③テープを巻く範囲

→アンダーラップ・アンカー・サポートテープの位置、方向、角度

④適切な張力で効果的なテーピングの実施

→たるみ、しわ、食い込み

⑤手早く綺麗なテーピングの実施

→時間、仕上がりの綺麗さ、全体としてフィットしているか

左右の間違いはプレーヤー役が指摘

試験中は緊張してしまい、うっかり左右を間違えてしまうこともあると思います。

左右を間違えている場合、実技確認テストでは、プレーヤー役が指摘してくれます。

現行カリキュラムの実技試験に似ているようで、内容をよく見ると違うんだね。

新カリキュラム対応のテキストから出題されるから、テキストをよく読んでしっかりと対策していこう。

コメント